Crise religieuse et guerres civiles au XVIe siècle

à l’époque de Montaigne

En France, on appelle guerres de religion une série de huit conflits, qui ont ravagé le royaume de France dans la seconde moitié du XVIe siècle et où s’opposèrent catholiques et protestants.

Le développement de l’Humanisme, les nouvelles connaissances et les interrogations mettent en avant la crise religieuse que traverse le XVIe siècle et permettent de nouvelles contestations qui vont briser l’unité religieuse de la Chrétienté d’Occident : c’est la naissance de la Réforme qui a remis en cause les principes traditionnels de la religion chrétienne enseignée par l’Église de Rome.

Au catholicisme traditionnel s’oppose ainsi le protestantisme, opposition qui débouche sur une terrible guerre civile.

- Le Massacre de Wassy (1562). Gravure de Franz Hogenbergh ; fin du XVIe siècle. (Bibliothèque nationale de France, Paris.)

- à Wassy, les Guise, chefs du parti catholique, massacrent les protestants coupables de célébrer leur culte à l’intérieur des murs de la cité.Média Larousse

Les causes de la crise religieuse

Le comportement de l’Église.

Les Chrétiens ont besoin d’être rassurés, ils se sentent délaissés. Ce sentiment est renforcé par le comportement de l’Église. En effet son comportement est critiquable. Le bas clergé est inculte, le haut clergé vit dans le luxe, complètement en décalage avec les populations. Cela va entraîner un mouvement critique de la part des Humanistes.

La montée du Protestantisme.

Face à la crise de l’Église, certain Chrétiens se rebellent.

Martin Luther déclencha un mouvement, la Réforme. Il publia "95 thèses" dénonçant la vente d’indulgences et sera excomunié.

En 1529, princes et villes réclament la liberté religieuse : le protestantisme est né.

- Le massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Gravure anonyme. (Bibliothèque nationale de France, Paris.)

- Les Guise organisent le massacre général des protestants parisiens le jour de la Saint-Barthélemy avec l’aide des milices urbaines fanatisées par les curés de la ville. Il y a au moins 3 000 morts. Des massacres identiques ont lieu en province.

Média Larousse

Cette guerre longue (1562-1598) qui a divisé les Français, a engendré des conséquences durables.

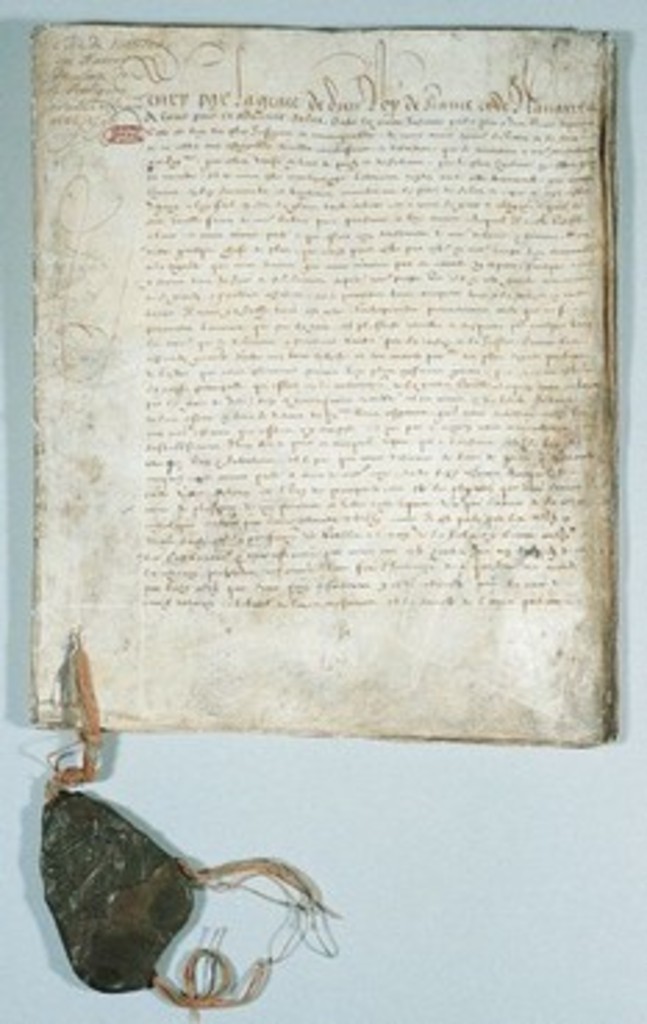

- Édit de Nantes (13 avril 1598) Première page du manuscrit de l’Édit de Nantes (1598), avec le sceau visible. (Archives nationales, Paris.)

- En octroyant aux protestants la liberté de conscience et un large exercice public de leur culte, l’Édit de Nantes rétablit la paix religieuse.

Média Larousse

Louis XIV, petit-fils d’Henri IV, révoque l’Edit de Nantes en 1685, entraînant l’exil de nombreux Protestants pour échapper aux conversions forcées et aux persécutions.

La France reste un pays catholique, mais avec une forte minorité protestante (Poitou, Alsace, Dauphiné, Languedoc) qui va devenir anti-royaliste et républicaine, contrairement aux provinces de l’Ouest (Bretagne, Vendée) qui, à la Révolution, seront royalistes et anti-républicaines.

Les Protestants se défendent en cherchant toujours plus de culture (grand souci de l’enseignement) mais aussi en profitant du capitalisme (banque protestante depuis le XVIIIe siècle). Jusqu’à la fin du XXe siècle, il n’y a pas de dialogue entre Catholiques et Protestants.

- Podcast et RSS

- Plan

- Mentions

- Rédaction

- Se connecter

-

2009-2025 © Lycée George-Sand La Châtre - Tous droits réservés

Ce site est géré sous SPIP 3.2.19 et utilise le squelette EVA-Web 4.2

Dernière mise à jour : lundi 24 janvier 2022